Ein Kochbuch selbst zu schreiben ist ein Traum, den viele Foodies, Blogger:innen und kreative Köpfe haben. Doch zwischen der ersten Idee und einem professionell veröffentlichten Kochbuch liegen viele Schritte, Herausforderungen – und auch Überraschungen.

Ich (Mariella) durfte in den letzten zehn Jahren als Food Stylistin bei 17 Back- und Kochbüchern mitwirken. Wenn du diesen Artikel hier liest, arbeite ich vielleicht schon am nächsten oder übernächsten Backbuch.

Das bedeutet aber auch, dass ich bereits über 1.000 Rezepte nachkochen, stylen und so inszenieren durfte, dass sie in einem Buch appetitlich, stimmig und professionell wirken. Dabei habe ich eine Menge gelernt – über Organisation, Styling, Bildkonzepte, aber auch über Budget und Teamarbeit.

In diesem Artikel teile ich mit dir meine 17 wichtigsten Learnings, die dir helfen, wenn du dein Kochbuch selbst schreiben möchtest. Du erfährst, worauf es bei den Essensfotos ankommt und wie du mit der Food Fotografie dein Kochbuch von der Konkurrenz abhebst.

Hier kommen deine 17 wichtigsten Learnings – direkt aus der Praxis:

1. Ohne richtig gute Food Fotos geht gar nichts mehr

Noch vor ein paar Jahren wurden Kochbücher oft mit bereits vorhandenen Fotos und Stock-Fotos ergänzt. Das funktioniert heute nicht mehr.

Die Leser:innen erwarten durchgängig hochwertige Bilder, die ein einheitliches visuelles Konzept haben. Alles muss stimmig und wie aus einem Guss wirken, damit ein Kochbuch nicht in der Masse der stetig neu erscheinenden Bücher untergeht.

👉 Wenn du ein Kochbuch selbst schreiben willst, brauchst du professionelle Food Fotos – am besten zu jedem einzelnen Rezept.

2. Starte mit einem Moodboard

Bevor du das erste Gericht fotografierst, solltest du unbedingt ein Moodboard erstellen. Es hilft dir bei der konsistenten Gestaltung deiner Food Fotos und sorft für einen roten Faden im Styling.

Ein Moodboard ist eine visuelle Sammlung von Ideen, die die Stimmung, Farben und den Stil deines Buches festhalten. Es kann digital (z. B. in Canva oder Pinterest) oder ganz klassisch auf Papier erstellt werden. Ziel ist es, dass du und alle Beteiligten sofort ein klares Bild davon habt, wie das fertige Kochbuch wirken soll.

👉 Ein Moodboard für ein Kochbuch enthält zum Beispiel:

- Farben: eine Hauptfarbe und 2–3 ergänzende Töne (mehr zum Thema Farben findest du in diesem Beitrag → Farben in der Food Fotografie – Der komplette Guide)

- Materialien: z.B. Metall, Naturmaterialien oder Trockenblumen

- Props und Hintergründe: Teller, Schüsseln, Textilien, Untergründe

- Stimmungen: z. B. hell & frisch, gemütlich & rustikal, elegant & modern

- Licht: hartes Licht oder weiches Licht, Schattenspiele, etc.

- Bildbeispiele: Food Fotos, die dir gefallen, und Inspirationen für Perspektiven

Ein Moodboard hilft dir, eine klare Linie zu entwickeln und Chaos bei den Shootings zu vermeiden. Statt für jedes Rezept spontan Props und Farben zusammenzusuchen, hast du einen roten Faden, der sich durch das ganze Buch zieht.

Wenn du noch nie ein Moodboard erstellt hast, findest du hier eine hilfreiche Anleitung, wie du starten kannst: Moodboard erstellen – Canva

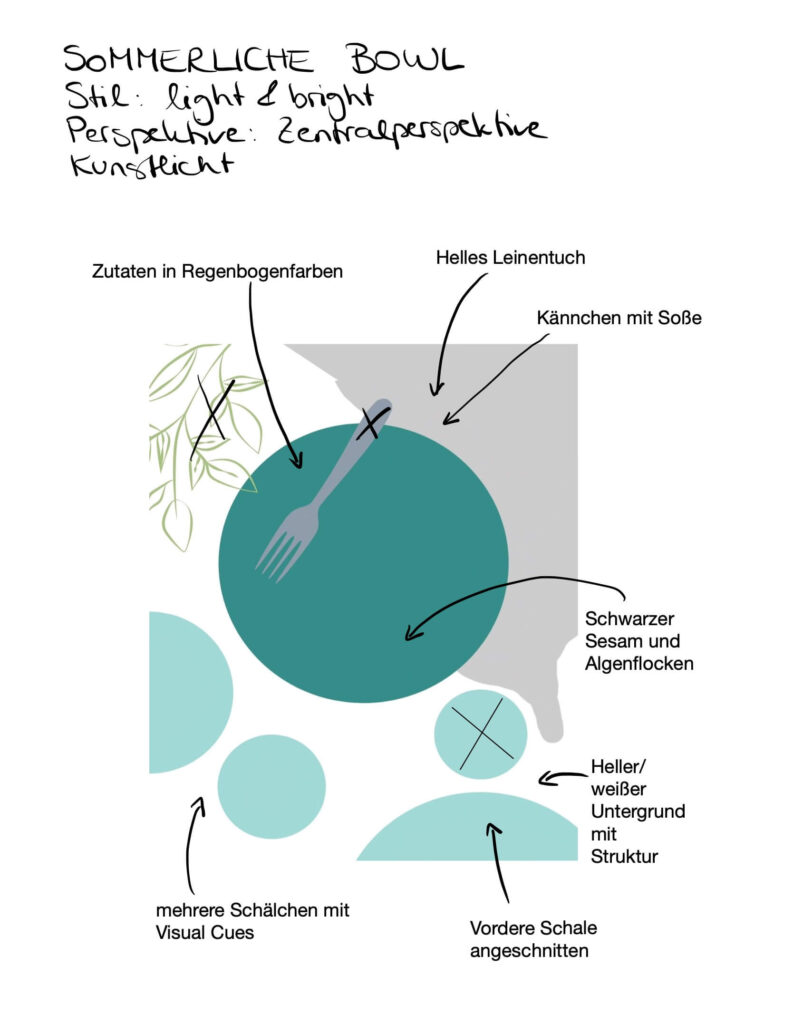

Für jedes Rezept lohnt es sich zusätzlich ein kleines Fotokonzept zu erstellen. (Ein Beispiel für so ein Konzept siehst du im Bild unten.) Darin überlegst du dir ganz genau, wo und wie das jeweilige Gericht inszeniert werden soll. Wo soll das Gericht platziert sein? welche Perspektive? Welche Props sollen verwendet werden?

Nutze beispielsweise unsere Food Foto Vorlagen für deine Fotokonzepte.

Das klingt erst einmal nach ganz schön viel Aufwand. Aber lass uns dir versichern: Es spart dir beim Shooting enorm viel Zeit und Nerven und verhindert Chaos.

3. Das Layout des Buches muss vor dem ersten Foto feststehen

Format, Bildgrößen und Positionen im Buch-Layout sind entscheidend. Fotografiere deine Fotos immer auf das jeweilige Format abgestimmt.

Wir arbeiten oft mit bewusst angeschnittenen Elementen am Bildrand, um Storytelling zu erzeugen. Bei willkürlich beschnittenen Food Fotos geht dieser Effekt leider verloren.

Wenn du also dein Buch komplett selbst erstellst, kümmere dich zuerst um das Layout und fotografiere dann passend dazu.

Arbeitest du hingegen mit einem Verlag oder einer externen Designerin zusammen, lass das Layout zu 80% finalisieren, bevor das erste Foto entsteht.

4. Das Cover entscheidet, ob ein Kochbuch gekauft wird oder nicht

Das Cover ist die Visitenkarte deines Kochbuchs. Es muss sofort Lust auf mehr machen. Deshalb fotografieren wir das Cover nie am Anfang, sondern erst, wenn wir schon mitten im Projekt sind.

Bis dahin haben wir ein Gefühl für die Stimmung, wissen, welche Requisiten und Farben gut funktionieren, und welches Gericht als optischer „Star“ taugt.

👉 Plane für das Cover ausreichend Zeit und setze es nicht nebenbei um.

5. Teste deine Rezepte – immer

Wenn du selbst ein Kochbuch schreibst sollten die darin enthaltenen Rezepte „Idioten-sicher“ sein und richtig gut schmecken. Denn damit baust du dir treue Fans auf. Und das ist seeeehr praktisch, wenn du vielleicht irgendwann ein weiteres Kochbuch herausbringen willst.

Auch beim Fotoshooting ist nichts schlimmer, als wenn ein Rezept am Set nicht funktioniert. Das kostet Zeit, Nerven und bringt deine Planung durcheinander.

Unser Tipp: Teste deine Rezepte mindestens 2x – gerade bei einem selbstgeschriebenen Kochbuch. Lass sie am besten auch von jemandem mit schlechteren Kochkenntnissen zubereiten, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

6. Gute Organisation ist alles in der Food Fotografie

Ein Kochbuch-Projekt braucht einen klaren Plan. Und genauso brauchst du auch für deine Fotot-Shooting-Tage einen klaren Tagesplan:

- Welche Rezepte werden wann gekocht?

- Was lässt sich parallel erledigen (zB wenn etwas mariniert wird oder ziehen/gehen muss)?

- Welche Gerichte oder Komponenten kannst du schon am Vortag vorbereiten?

Ich bereite immer am Vortag eines Fotoshootings alles vor, was sich bis zum Shooting-Tag nicht verändert und keinen Schaden beim Transport nimmt. So backe ich für Torten die Kuchenböden vor, die Creme kommt aber erst im Studio auf die Torte, damit beim Transport nichts verschmiert oder kaputt geht.

7. Heb dir die schwierigsten Rezepte nicht für den Schluss auf

Ein Fehler, den ich nie vergessen werde: Am letzten Shootingtag stand das aufwendigste Dessert noch aus. Und dann bahnte sich die Katastrophe an: Es klappte nicht so, wie geplant und um 21:30 Uhr hatten wir noch immer kein brauchbares Foto. Die Stimmung im Team (inkl. Kundin) war … naja, sagen wir mal „ein wenig angespannt“. 😬

Seither plane ich ersichtlich mühsame Fotos lieber irgendwo mitten drinnen und lieber früher als später am Tag ein. Denn, wenn es dann gar nicht klappt, kann es so immer noch auf den nächsten Fotoshootingstag verschoben werden.

8. Plane realistisch: 5–8 Rezepte pro Tag

Bei einfachen Rezepten kannst du 7–8 Gerichte pro Tag schaffen. Bei aufwändigen Torten oder Desserts sind es eher 3. Bedenke, dass du bei den ersten Fotos länger brauchen wirst, bis das Licht und Styling passen.

Wenn du komplett alleine arbeitest, solltest du eher weniger Fotos einplanen als zu viele. Gerätst du in Stress leidet fast immer auch die Qualität deiner Essensbilder.

👉 Plane realistisch – lieber weniger Rezepte pro Tag, dafür mit Qualität und Ruhe.

9. Übernimm dich nicht – Pausen sind wichtig

Wir shooten maximal 2–3 Tage pro Woche. Dazwischen brauchen wir Pausen für Vorbereitung und, ganz ehrlich, auch für Kreativität.

Nutze die Tage dazwischen für andere To Dos wie Büroarbeit. Arbeite am Layout, der Bildbearbeitung oder an den Texten für dein Kochbuch. Starte mit Bewerbung, Social Media Behind-the-Scenes-Einblicken oder was auch immer. Es geht nicht darum nach 2 Fotoshooting Tagen faul auf dem Sofa zu liegen, sondern darum, den Kopf frei zu bekommen.

👉 Nach 3 Tagen merkt man im ganzen Team die Erschöpfung. Kreativität braucht Pausen.

10. Unterschätze nicht die Lebensmittelkosten

Ein Kochbuch mit 50–55 Rezepten kostet in der Regel 500–1.000 € allein an Zutaten. Die Kosten der Zutaten variieren natürlich stark.

Bei gemeinsamen Buchprojekt von Cornelia und mir wollte der Kunde mediterrane Gerichte abgelichtet haben. Viele Rezepte verlangten nach Fisch- und Meeresfrüchten, die bei uns hier in Wien ein kleines Vermögen kosten. Da lagen wir schon nach 10 Rezepten jenseits der 500€ an Lebensmittelspesen.

Während bei einem Food Foto Auftrag der Kunde die Lebensmittelspesen zu tragen hat, wirst du bei einem selbstproduzierten Kochbuch selbst dafür aufkommen müssen.

Und auch wenn du die entstandenen Speisen vermutlich anschließend selbst essen (oder an Familie und Freunde verschenken) wirst, solltest du die Kosten im Hinterkopf behalten.

Tipp: Bedenke die Lebensmittelkosten, wenn du mit einem Buchverlag einen Vertrag aushandelst.

11. Props und Untergründe: mehr als du denkst

Für ein Buch mit 50 Rezepten brauchst du viel mehr Props, Teller und Untergründe, als du denkst. Als Faustregel gilt: Ein Untergrund sollte maximal bei fünf Rezepten vorkommen. Sonst wird es eintönig.

Sämtliche Deko, Untergründe und Geschirr müssen farblich abgestimmt, stilistisch passend und kombinierbar sein. Was all das aber nicht sein muss: Teuer.

Vielmehr ist Kreativität gefragt.

Bei meinem aktuellen Buchprojekt hat sich der Kunde eine Farbe gewünscht, die wir so nicht wirklich in unserem Geschirrrepertoire haben.

Die Lösung: Einige Teller, Bretter und Untergründe wurden kurzerhand in der passenden Farbe gesprayt.

Altes Holz, Buntpapier und gedruckte Untergründe sind kostensparend und flexibel nutzbar.

Plane am besten bei jedem Fotokonzept ein, welche Requisiten und Unter- bzw. Hintergründe du verwenden möchtest.

Wenn du also ein Kochbuch selbst schreiben willst, achte darauf, dass du möglichst viele Props bereits zur Verfügung hast, ausborgen oder günstig besorgen kannst.

12. Abwechslung bei der Perspektive

Wenn alle Bilder eines Kochbuchs im selben Winkel aufgenommen sind, wirkt es schnell eintönig. Zudem kommt nicht jedes Gericht aus jeder Perspektive richtig zur Geltung. Während Kekse von oben fotografiert yummy aussehen können, wirkt ein Drink von oben eher mau.

Die drei wichtigsten Perspektiven sind:

- Top-Down (Flatlay, 90°)

Perfekt für Bowls, Kekse, Torten, Frühstücksszenen und alles, was dekorativ von oben wirkt. Flatlays vermitteln Ordnung und Übersicht – ideal, wenn mehrere kleine Elemente gleichzeitig sichtbar sein sollen. - 45-Grad-Perspektive

Die „Esstisch-Perspektive“. Sie zeigt ein Gericht so, wie wir es auch im Alltag sehen. Perfekt für Hauptspeisen, Pasta, Kuchenstücke – alles, was in die Höhe ragt und eine gewisse Dreidimensionalität braucht. - Eye-Level (Frontansicht, 0°)

Optimal für Drinks, gestapelte Burger oder Schicht-Desserts. Alles, was Höhe hat oder wo die Struktur im Vordergrund steht, profitiert von dieser Ansicht. Sie vermittelt Nähe und macht den Betrachter fast zum Tischgast.

👉 Mein Tipp: Überlege dir beim Fotokonzept für jedes Rezept, welche Perspektive die Geschichte am besten erzählt. Eine Suppe im Flatlay wirkt gemütlich und ordnungsliebend, während dieselbe Suppe in der Eye-Level-Ansicht rustikal und „ehrlich“ daherkommt.

Pro-Tipp: Lege die ungefähre Perspektiven fest bevor du ans Styling gehst. Mach ein Testfoto. Danach adaptierst du die Perspektive so, dass alle Eigenschaften des Gerichts (zB Höhe, Struktur) zur Geltung kommen.

Mehr zum Thema Foto-Perspektive findest du auch in diesem Blogbeitrag inkl. Podcastfolge:

13. Kleidung beim Foto-Shooting: neutral & bequem

Auch wenn rot deine Farbe ist oder pink deine Augen zum Strahlen bringt, verzichte beim Fotoshooting lieber darauf und hüll dich in klassisches Schwarz, zurückhaltendes Grau, sanftes Beige oder schlichtes Weiß. Wieso? Weil knallige Farben sich in diversen Oberflächen spiegeln können. Manchmal färben sie auch die Schatten ein. So entstandenen Farbstiche, lassen sich auch in der Bildbearbeitung kaum korrigieren.

Ein derartiges Problem hast du eben nicht bei weißer, grauer oder beiger Kleidung. (Pastellfarben und sehr dunkles Blau eigenen sich meist auch an Fotoshootingtagen.)

Und wieso solltest du dich bequem anziehen? Nun, du wirst dich vieeeel bewegen und manchmal auch unter Kabeln durchkriechen müssen 🤣.

Bei manchen Fotoshootings komme ich mir wie eine Einbrecherin vor, die sich an den Laserstrahlen der Alarmanlage vorbeibewegen muss um zum Fotoset zu kommen.

👉 Fazit: Trage bequeme Kleidung in Weiß, Grau oder Beige.

14. Gute Schuhe retten den Tag

Setzte auf gut sitzende Schuhe mit einer Druck-abfedernden Sohle und eventuell Stützstrümpfe. Selbst wenn du bei dir zu Hause arbeitest, können gute Schlapfen helfen.

Shootingtage bedeuten nicht selten 10+ Stunden stehen, laufen, bücken und strecken.

Nach meinen ersten Shootingtagen hatte ich Schmerzen ohne Ende in den Füßen und Beinen. Dabei war ich damals gerade einmal 30 Jahre alt. Heute trage ich daher gut passende Laufschuhe und manchmal Kompressionssocken. Ich kann nur sagen, das ist soooo viel besser als wenn dir am Ende des Tages die Knöchel angeschwollen sind, die Füße schmerzen und die Beine ziehen.

Auch als Fan von Barfußschuhen würde ich diese NIEMALS an einem Fotoshootingtag anziehen.

15. Hol dir Unterstützung

Ein Kochbuch ist ein großes Projekt. Allein wird es schnell zu viel.

Ob als mentale Stütze, tatkräftige Unterstützung beim Abwaschen und Wegräumen oder als kreative 2. Meinung beim Vorbereiten und Fotografieren: Gerade bei einem größeren Projekt, und das ist ein eigenes Kochbuch mit Sicherheit, ist Unterstützung ungemein hilfreich.

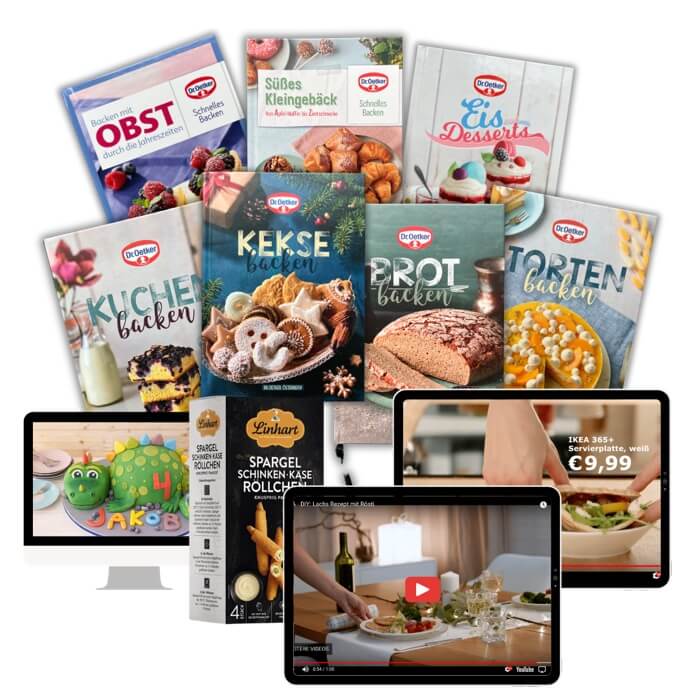

16. Verlag oder Selbstverlag?

Überlege dir frühzeitig, wie du dein Buch veröffentlichen möchtest.

Kochbuch selbst schreiben – mit einem Verlag

Ein Verlag bietet dir Unterstützung, ein Vertriebsnetzwerk und Reichweite. Er übernimmt in den meisten Fällen das Layout und den Druck.

Wenn du selbst fotografieren und stylen kannst, ist das ein starkes Argument für Verlage – denn Fotograf:innen kosten. Baue deine Styling- und Fotoskills aus, um einen Verlag für dein Kochbuch zu finden.

Kochbuch selbst schreiben – im Eigenverlag

Ein Kochbuch selbst zu schreiben und auch selbst zu verlegen bietet dir zwar insgesamt mehr Freiheit, aber auch mehr Kosten. Du bist verantwortlich für alles: Layout, Lektorat, Druck, Lagerung, Versand, Marketing, Verkauf.

Gerade der Druck kann so schnell zur finanziellen Herausforderung werden. Print on Demand ist meist nur für Schwarz-Weiß-Bücher rentabel.

Eine Alternativen können hier digitale Bücher oder Broschüren sein.

Unser Tipp: Wenn dein Kochbuch als tatsächliches Buch im Buchhandel erscheinen soll, strebe die Zusammenarbeit mit einem Verlag an.

17. Die Druckqualität entscheidet über das Ergebnis

Papier und Druckverfahren beeinflussen Farben massiv. Sie wirken komplett unterschiedlich. Ein Foto, das am Bildschirm perfekt aussieht, kann im Druck blass oder auch zu grell wirken.

Ich hatte schon Bücher in der Hand, die professionell produziert wurden, doch leider hat das bewusst genutzte Recyclingpapier die Farben verändert und dadurch wirkten einige Fotos nicht mehr so stimmig wie am Computer-Bildschirm.

Ebenso muss dein Foto die richtige Auflösung besitzen und im richtigen Farbraum angelegt sein, um für professionellen Druck geeignet zu sein. (Hier findest du eine Hilfreiche Anleitung zum korrekten Farbraum beim Druck von flyeralarm.com)

Papierwahl und Druckverfahren gehören also fix in die Planung. Viele Druckereien unterstützen hier.

👉 Kläre mit der Druckerei Papierwahl, Farbraum und Druckverfahren. Die Druckqualität ist entscheidend für dein Endprodukt.

Fazit: Dein eigenes Kochbuch

Ein Kochbuch selbst zu schreiben ist ein Herzensprojekt, das Leidenschaft, Organisation und Kreativität vereint. Die 17 Learnings aus meinen bisherigen Buchprojekten zeigen: Mit guter Planung, getesteten Rezepten, einem durchdachten Bildkonzept und realistischen Erwartungen kannst du dein Kochbuch erfolgreich umsetzen.

Am Ende entscheidet nicht nur, wie gut die Rezepte sind – sondern auch, welche Geschichte deine Bilder erzählen. Plane also nicht nur das Schreiben, sondern auch das Styling, die Fotos und die Druckqualität sorgfältig. Dann wird dein Kochbuch mehr als nur eine Rezeptsammlung: Es wird ein echtes Erlebnis für deine Leser:innen.